Ziegelsteine für’s Gehirn

Rezension von Claudia Grothus

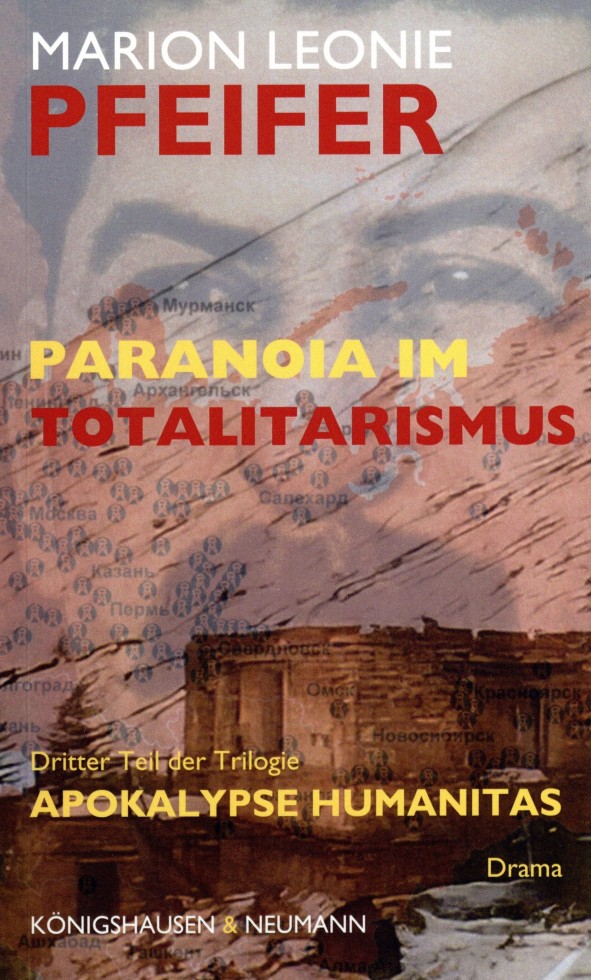

„Paranoia im Totalitarismus“ von Marion Leonie Pfeifer, Verlag Königshausen&Neumann 2025, ISBN 978-3-8260-9505-4, Taschenbuch, €26,00

Die Autorin versteht ihr Handwerk. Sie weiß, was sie tut, sie kennt ihre Worte, ihre Werkzeuge und setzt sie virtuos ein. Das vorweg.

Ich habe ziemlichen Respekt vor diesem Werk. Mir ist klar: Das wird kein Spaziergang. Zu Anfang finde ich ein Geleitwort und ein Vorwort, was dem Ganzen schon Gewicht verleiht. Und diese beiden kurzen Texte sind wichtig, sonst stünden wir mit dem Titel so ganz allein da. Gut, der Titel ist an sich schon ein absoluter Kunstgriff. Drei Worte und wir wissen, worum es geht und wo es hingehen soll. Trotzdem ebnen Geleitwort und Vorwort den thematischen Weg. Totalitarismus ist unmenschlich, grausam und frisst seine eigenen ProtagonistInnen. Das wissen wir aus der Geschichte und deshalb wissen wir auch, wo wir gerade vielfach auf dieser Welt hineinschlittern.

Ist es das? Möchte Marion Leonie Pfeifer uns einmal mehr zeigen, was wirklich passiert, wenn wir nicht achtgeben? Wissen scheint ja nicht zu reichen. Das bequeme und gestresste Gehirn der Wissenden gibt sich ja viel zu schnell mit einem „Wird schon nicht so schlimm sein“ oder „Mich wird es nicht treffen“ zufrieden.

Wie auch immer. Der eigentliche Text beginnt mit dem Prolog und noch vor dem Ende des ersten Absatzes denke ich: Oh, Kunst! Und das ist, zugegeben, kein besonders erfreuter Gedanke. Ich habe ein ambivalentes Verhältnis zu dieser Art Sprachakrobatik.

Das Erzählte – wobei: Ist das erzählt? – ist bis zur Unkenntlichkeit metaphorisiert. Und was mir auch sehr bald auffällt: Die Metaphern bedienen sich Verben, die in einen unnatürlichen oder unpassenden Kontext gesetzt werden. Zum Beispiel: „Nachtvögel besiedeln den Horizont.“ Eine Unlogik. Und ein haarscharfer Grat, auf dem die Autorin wandelt. Ha, falsche Wortwahl, mag der Dilettant rufen, während die Kunstkenner oooh und aaah sagen, weil die Metapher so kühn ist und sie darauf aufmerksam machen wollen, dass sie das verstanden haben.

Okay. Ich möchte herausfinden, ob dieser Kaiser hier Kleider anhat und lese tapfer weiter.

Es scheint mir, als würden mir in einer Tour gollumartige Rätsel aufgegeben, die aber ineinander verschachtelt sind und mir permanent das Gefühl vermitteln: Du bist viel zu naiv, um diesen Text zu verstehen. Wärest du gebildeter, belesener, studierter in der Kunst und Geschichte und der hohen Literatur, dann wüsstest du, worum es hier geht.

Und mein konsequentes Gehirn antwortet: Das Vorwort hätte auch gereicht. Aber da ich nun mal mit diesem Buch hier sitze und mir sicher bin, dass meine Bildung schon ganz in Ordnung ist, lese ich weiter. Wenn man einen holperigen Weg betritt, lässt man sich ja auch irgendwann darauf ein, um vorwärtszukommen. Und so stakse ich durch den Metaphernsalat und komme an unzähligen Sätzen vorbei, die für sich genommen großartig, ja genial sind. Aber zusammengenommen verdichten sie sich zu einer Art LSD-Trip.

Wieder so ein Verb im falschen Kontext: „Das Gift der Denunziation sickert über unterirdische Kanäle in die Köpfe der Menschen.“ Mein wissenschaftliches Denken wehrt sich. Sickern geht von oben nach unten, nicht von unten nach oben! Aber das ist wahrscheinlich auch wieder Kunst.

Ich bin auf Seite 19 und man muss nicht glauben, dass sich bis hierher irgendeine Form von Handlung ergeben hat. Und ich ahne, dass das auch nicht mehr passieren wird. Mein Gehirn winkt ab, lehnt sich zurück und weiter geht es in düsteren, dadaistisch anmutenden Kapriolen.

‚Für wen ist das geschrieben?‘, frage ich mich nicht zum letzten Mal. Wer möchte der drohenden (anderenorts aktuellen) Wahrheit derart verschlüsselt begegnen? Die sprachlich und politisch Hochgebildeten? Aber ist nicht gerade bei ihnen das Servieren des Schrecklichen in apokalyptischen Bildern umso unnötiger? Geht es hier überhaupt darum, irgendjemanden von etwas zu überzeugen oder eine kritischere, wachsamere Haltung zu wecken?

Vermutlich nicht. Denn diejenigen, die in der Lage sind, diesen Text zu verstehen, womöglich sogar zu genießen, denen muss man die Welt nicht mehr erklären. Und wenn sie trotz eines gebildeten Intellekts, die allgegenwärtige Gefahr nicht sehen oder nicht sehen wollen, dann ist auch so ein Buch vergebliche Liebesmüh.

Die Intellektuellen, oder diejenigen, die sich dafür halten, bestätigen ja oft und gern, dass sie das große politische Ganze durchschaut haben. Und das war’s dann. Sie sonnen sich in ihrer Überlegenheit, ihrer Intelligenz und Bildung und geben Prophezeiungen über die Zukunft von sich, als würde das irgendetwas ändern. Aktivisten aber haben keine Zeit für knapp 130 Seiten verschlüsselter Beschreibung einer Wirklichkeit, die sie längst verstanden und in Gegenwehr umgesetzt haben. Wen also soll dieses Buch erreichen? Möglicherweise, ja wahrscheinlich sogar, ist das der Autorin berechtigterweise egal. Sie weiß genau, was sie tut. Ich versuche nur, dahinter zu kommen, für was sie sich so viel Mühe gemacht hat.

Ich ahne also, dass ich es hier zu einem Teil mit der künstlerischen Absichtslosigkeit zu tun habe. Mein Gehirn seufzt. Na gut. Schauen wir mal, zu welchen Erkenntnissen ich noch gelange, wenn ich einfach von nichts ausgehe. Ich höre auf, irgendeine Geschichte zu erwarten, ich höre auf, irgendeinen Sinnfaden (außer dem, der in drei Worten auf dem Titel steht) zu suchen, ich lasse einfach diese Wortwellen in mein Gehirn hineinspülen und warte ab, was passiert.

Bin ich damit eine folgsame Kunsterlebende? Ich habe das noch nie verstanden, aber ich mache jetzt mal mit.

Ah, hier kommt wieder so eine Widernatürlichkeit, von der ich vermute, dass es sich (hoffentlich, bitte!) nicht um nachlässige Unkenntnis handelt: „Stalaktiten aus Tierkot flankieren den Paradeplatz.“ Stalaktiten? Die bilden sich immer von oben nach unten. Das funktioniert mit Tierkot nicht. Aber in der Kunst haben Naturgesetze keine Macht. Da gibt es auch Mondkrater, welche die Landschaft durchfurchen. Krater – Furche? Okay, ich gewöhne mich daran. Und weil es solchen Spaß macht, noch ein Beispiel: Es herrscht sibirische Kälte und die Kröten rufen in überschwemmten Auwäldern. Finde den Fehler. Feiere den Fehler, wenn du kannst, denn er ist gar kein Fehler, sondern wieder Kunst. Finde heraus, wofür diese Ignoranz der Naturgesetze steht. Das kaue ich jetzt mal nicht vor, um zu beweisen, dass ich auch etwas verstanden habe.

Schon auf der nächsten Seite pralle ich wieder auf unvereinbare Gegensätze: Schwalben im Schnee. Och nee. Gleichzeitig wird eine so grausame Szene erzählt (die Erzählungen beschränken sich auf wenige Sätze und verlieren sich dann wieder), dass ich dankbar für eine Verpackung aus Metaphern bin, weil das Geschehen, roh wiedergegeben, auf die Dauer gar nicht mehr erträglich wäre. Merke: Hat funktioniert!

Mir ist, als injiziere die Autorin wohldosiert, und nie zweimal dieselbe Einstichstelle nutzend, Szenen in meinen Kopf, die mir nicht erlauben, das Gefühl der Bedrohung wieder wegzulegen, an einen inneren Ort, der sich ignorieren lässt. Das ist sowas von gelungen. Aber auch nur, weil ich ein Buch lese, das ich – wenn ich keine Rezension dafür versprochen hätte – nicht lesen würde. Und so nehme ich es weiter mit dem Text auf.

Ich gebe mal ein Beispiel für eine Szene, die so, wie ich sie wiedergebe, auch in sich abgeschlossen ist. Sie ist nicht Teil eines Handlungsstrangs (der sowieso nur mit höchster Konzentration aufzufinden ist).

„Sie nähert sich wie in Zeitlupe dem Paternoster. In ihm ein totes Kind, rotierend in endlosen Schleifen.

Jekaterina: Ein totes Kind rotiert in endlosen Schleifen. Ich trinke das Gift.

Die Gegenkodierung löst die Heimsuchung auf. Eine asymmetrische Figur weist ins Leere. Schatten binden performatorische Momente.“

Stark, oder? Man darf nur nicht versuchen, das in einen erzählenden Zusammenhang zu bringen. Es sind einfach nur ungefilterte Bilder, die mir mit Anlauf ins Gehirn springen. Ich glaube, so langsam komme ich dahinter.

Das große Ganze, welches mühsam in meinem Kopf entsteht, erzählt von den grausigen Schauplätzen totalitaristischer Regime, zeigt den allgegenwärtigen Verrat, den rasanten Aufstieg und noch schnelleren Fall von angstvoll Agierenden, die nichts als Instrumente und Marionetten der Macht sind. Ich weiß nicht, ob ich Vergangenheit oder Zukunft lese. Dazwischen kaleidoskopartige Beschreibungen irgendwelcher traumartig wahrgenommenen Gegenden mit gewaltigen Metaphern.

Ich halte durch bis zum Schluss, auch wenn zwischenzeitlich die Worte genauso aus meinem Gedächtnis hinaus fließen, wie sie hineingeflossen sind. Immer wieder blitzt mir die Genialität entgegen. Ich meine: Wir haben es hier mit einer Ansammlung, einer Kette von Sätzen zu tun, bei dem jeder Einzelne für sich eine Unabweisbarkeit darstellt. Das muss man erst einmal erschaffen! Es sind Sätze, die einem wie Ziegelsteine um die Ohren fliegen. So wie dieser hier:

„Was ich nicht kenne opfere ich gerne; also opfere ich die Anderen.“

Ja, Marion Leonie, du bist anstrengend, aber: I feel you.

Erschöpft schließe ich das Buch. Die Mühe hat sich gelohnt.